Unser Fön (im Internet, wie ich herausgefunden habe, auch Haartrockner genannt) war in letzter Zeit immer lauter und dröhnender geworden. Gestern dann setzte das Gebläse immer wieder aus. „Sputter! Spotz!“ würde in der Sprechblase eines Walt-Disney-Comics stehen, wäre der Fön Teil einer dieser Donald-Duck-Geschichten. Wäre er ein Computer, hätte ich gewartet oder mal draufgehauen. Aber einen Fön… Ich hab ihn ausgesteckt und entschieden ihn zu entsorgen. Warten, bis er ganz den Geist aufgibt, das war mir zu heikel.

„Den Geist aufgeben“ – Dass ich diesen Euphemismus noch nie länger in mir bewegt habe, das wurde mir erst nach dem kaputten Fön bewusst. Einen Euphemismus gebraucht man dann, wenn etwas Unangenehmes mit beschönigenden Worten beschrieben wird. „Kaputtgehen“ wäre hier Klartext gewesen. Denn Haare trocknet dieser Fön nicht mehr. Seine Zeit ist abgelaufen.

Trotzdem beschreibt der Ausdruck „den Geist aufgeben“ noch plastischer den Prozess des Kaputtgehens. Den Vorgang des Verabschiedens dessen, was die Sache an sich am Laufen hält. Im Falle des Föns hat sich der Motor verabschiedet – langsam aber sicher. Und meistens kündigen sich die Dinge ja an: Die Glühbirne flackert. Das Auto ruckelt. Das Handy hängt sich auf. Der Mensch wird langsamer – die Dinge beschwerlicher.

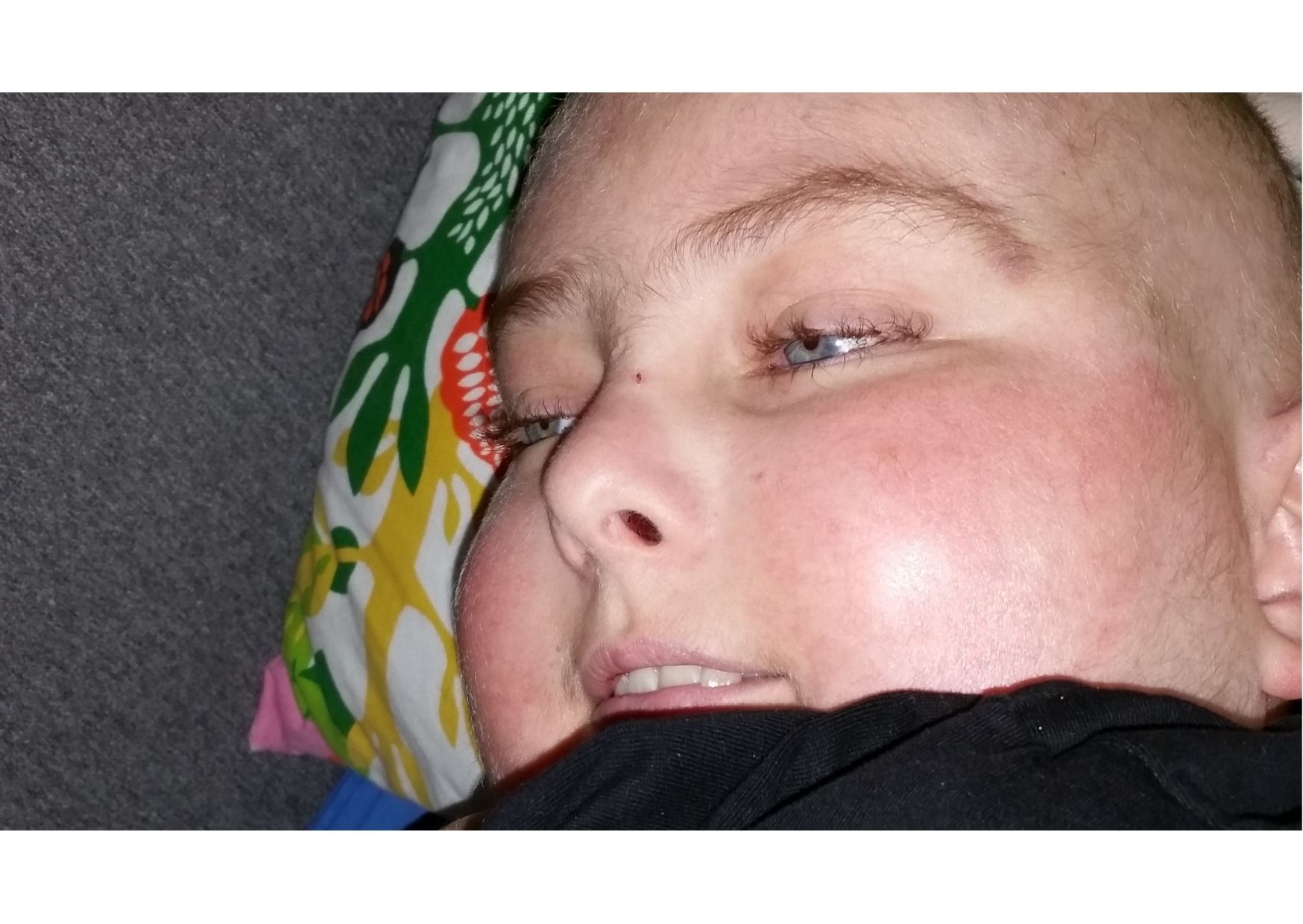

Meine Mutter starb in einer Nacht – von einem Samstag auf einen Sonntag. Sie ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Dass sie schon seit einer Weile dabei war „den Geist aufzugeben“, das konnte ich spüren. Und „aufgeben“ verstehe ich hier nicht im Sinne von „etwas hinschmeißen“ oder „resignieren“ – sondern im Sinne von „nach oben abgeben“ oder „weiterschicken“.

Unser letztes Telefonat liegt fast auf den Tag ein Jahr zurück. Auch heute ist wie damals wieder ein Termin beim Kieferorthopäden. Vor einem Jahr ging das Kind mit dem Zahnspangenproblem alleine in die Arztpraxis. Ich blieb draußen, denn den Hund hatte ich mitgenommen, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen – Hunderunde und drückende Zahnspange. Als es immer später wurde, fing ich an mich zu ärgern. Er solle „kurz vorbeikommen“, hatte man mir am Telefon gesagt – und „kurz“ war was anderes.

Und weil mit ärgern die Dinge auch nicht schneller gehen, beschloss ich die Zeit zu nutzen und wählte die Nummer meiner Eltern. „Hab ich dich gerade irgendwo hergeholt? Du schnaufst so doll…“ – „Ich hab nur gerade ein bisschen sauber gemacht – ach weißt du, Julia…“ Sie war langsam geworden in letzter Zeit. Die Strecken, die sie gehen konnte, wurden immer kürzer. Die Augen immer schlechter.

„Wenn es nach mir ging, ich könnt jetzt sterben.“ Ich fühlte jedes einzelne Wort. „Ich weiß, Mama.“ Mehr konnte ich nicht sagen. Denn da war kein Frust, keine Wut wegen all dem, was nicht mehr ging. Da war was Friedvolles. Da war Ruhe. Man konnte fast mit Händen greifen, wie sie dabei war „ihren Geist aufzugeben“. Konnte spüren, dass etwas langsam aber sicher fortging.

Das war an einem Freitagnachmittag. Den Samstag über war mein Herz schwer wie Blei. In der Nacht dann hatte ich den schönsten Traum. Selbst nach dem Aufstehen konnte mein Körper noch die Umarmung spüren, die Jona mir gegeben hatte. Ich ging vom Bett direkt ans Laptop und schrieb auf, was ich erlebt hatte im Traum. Ich bin nicht der Mensch, der standardmäßig Träume niederschreibt. Ich notiere viel. Aber ich schreibe kein Tagebuch, und ich halte auch nicht schriftlich Träume fest. Doch von diesem Traum, davon wollte ich nicht die kleinste Kleinigkeit vergessen.

„Ich hab so schön geträumt. Aber ich weiß nicht… mir geht’s nicht gut“, sage ich meinem Mann unter Tränen beim Frühstück. Da klingelt das Telefon. Mein Bruder. „Mama ist tot.“ Ihr Körper ist jetzt leer. Das Blut steht still in den Adern. Denn sie hat „den Geist aufgegeben“.

„Fortgegangen“. „Weitergezogen“. Grundsätzlich bevorzuge ich „tot“. Denn ich mag diese Umschreibungen nicht. Werden sie doch oft von Menschen benutzt, die nicht ertragen wollen, dass einer traurig ist und nun so reden, als sei etwas Schönes dran – am Abschied und am Tod. Euphemismen eben.

Und trotzdem gebrauche ich sie manchmal gerne selbst. Für mich. Diese Umschreibungen helfen mir zu vertrauen. Zu vertrauen, dass da mehr ist. Dass es weitergeht. Dass es gut wird.

Liebe Julia,

Das ist wieder einmal so schön, so treffend, so ehrlich, so DU… Was du denkst und mitteilst.

Mir fällt spontan Ken Wilber ein

Steht nicht an meinem Grab und weint.

Ich bin hier nicht. Ich schlafe nicht.

Ich bin die tausend Winde,

Das Diamantglitzern auf dem Schnee.

Ich bin der Sonnenschein auf reifem Korn.

Ich bin der sanfte Herbstregen.

Wenn ihr aufwacht in der Morgenstille

Bin ich der schnelle Flügelschlag stiller Vögel in kreisendem Flug.

Ich bin der Stern, sein mildes Licht in der Nacht.

Steht nicht an meinem Grab und weint,

Ich bin hier nicht….

Liebe Barbara,

jetzt muss ich gerade grinsen… Deinen Kommentar habe ich bis gerade irgendwie nicht gesehen (normalerweise schreibt „es“ mir da eine Email – hmm).

Und ich lese, was du geschrieben hast, erst jetzt nachdem ich den heutigen Beitrag hinaus in die Weiten des Internets geschickt habe…

Wenn du ihn liest, wirst du wissen, warum ich grinsen musste. Weil das Leben so herrlich facettenreich ist – und jede Perspektive eine andere ist, und auch jede ihre Berechtigung hat. Und jede Perspektive es wert ist, dass man über sie spricht.

Das Gedicht ist wunderschön hoffnungsvoll – Danke!